中文文章

独处代表孤独吗?

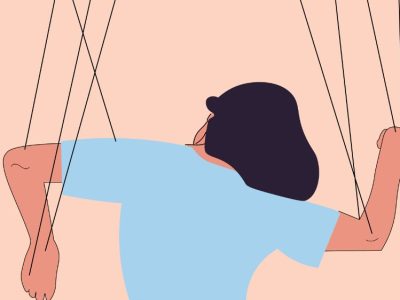

不知道从几时开始,我很享受和自己相处的时刻。如果非要说从哪个节点开始,大概得由五年前夜深的一碗泡面开始诉说。 犹记得当时我还在熬夜啃书,在为期末考试作准备。复习本就是超费脑力的一档事,殊不知也在同时促进着我的消化能力。说白一些,我肚子饿了。正当我觉得重新投进密麻的文字能忘却这感觉时,它仿佛在和我的想法抗议,于是它叫的更大声了些。 ”咕噜噜… …” 无可奈何,我便站起身来往房间外觅食。家人们都已经睡着了,我只能蹑手蹑脚地拿起锅烧热水,然后等水煮沸后再加入汤包和面饼,最后打入一颗鸡蛋。待盛出,热烟徐徐,面条染着蛋液嗦进嘴巴,这种滋味——美味二字并不能很贴切地去形容当下的心情。 它更像是幸福。 这深夜忙碌中地小确幸,忽然感觉这份属于自己的静谧,原来可以让紧绷的身心有所缓解。是啊,在这奔波的生活,每个人都在各司其职,社交、工作、上课,导致越来越少的时间留给了自己。于是情绪就这样慢慢压抑、堆砌,重复。当我们都在内心自诩情绪管理尤其好时,生活中的某一节点总能推翻这样的认知。可能是塞车——猜想自己会迟到,联系回上一次因此而被上司责骂的事件,名为“焦虑”、“紧张”的情绪如临近沸点的水,在情绪决堤之时徘徊。 如果你时常经历这样的情绪,不妨尝试腾出时间独处,暂时在一个没有社交地空间,让自己的情绪好好安顿、好好宣泄。 自我决定理论 在心理学内,自我决定理论提到,人类有三种与生俱来的心理需求:自主性、胜任感与关系感。很多时候,我们在社交、工作或学业中不断满足“关系感”与“胜任感”,希望被理解、希望证明自己。然而,当外在的目光和期待压得过满,心灵会渴望一份属于自己的空间。独处,正是满足“自主性”的途径。那一刻,不必迎合谁,不必解释什么,你可以完全由自己来决定做什么、想什么。有人在静谧中读一本书,有人只是发呆望着窗外,其实都是在重拾那份被生活打散的掌控感。或许,正因如此,我们会在独处时感觉到一种微妙的舒缓,好像终于回到了内心的节奏,逐渐归于生活的正轨。 情绪调节理论 另一方面,情绪调节理论也解释了独处的另一层意义。当你停下社交的应对、不再受外界打扰时,你才有机会与自己的情绪正面相遇。也许是焦虑、是疲惫,甚至是委屈,这些在日常忙碌中被忽略的感受,会在安静里慢慢浮现。独处不是让你推开这些情绪,而是提供一个空间,让你去观察、理解,并尝试以新的角度去诠释它。比如,当你回想起一次不顺利的经历,你可能在当下感到痛苦,但在独处的整理中,却能发现那背后隐藏的成长。正是在这样的时刻,我们学会了如何与情绪相处,而不是被情绪左右。独处,因而成为情绪调节的一种温柔练习,让我们在面对世界前,先安顿好自己。 人间的灿烂烟火、街道的灯火通明,都是你我努力生活的见证。 独处并不可怕,也不是寂寞的体现 —— 当你的内心足够充盈时,就能容纳下整个世界。 我是 Hou Yin,MY心理学的实习生。 恭喜你又读完了一篇MY心理学的文章! 心理咨询预约 若需要预约咨询或了解详情,可以通过以下几种方式与我们联系: 拨打我们的手机号码: ...