中文文章

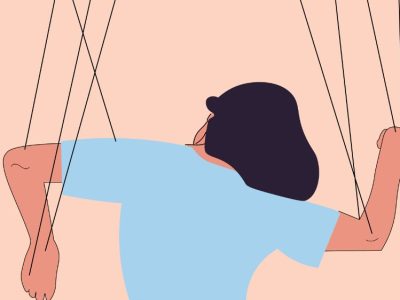

你允许了别人的过分,且配合了别人的过分吗?3个方法, 如何为自己设定界限?

当我们允许并配合别人的过分行为时,其实是在忽视自己的感受,把对方的需求放在了自己的前面。继上篇作品《今天,你把自己置顶了吗?- 失去自己,即失去边界感》,这一篇我们来聊聊:为什么人们常常没有拒绝不合适的请求?以及该如何建立自己的边界感。 3个可能性,为什么人们总是不设立明确的界限? 1. 害怕别人失望,带来自己无法面对的结果 和大家分享一个小故事: 小明有一个相交6年的好朋友–小叶。小叶很喜欢向小明诉苦,为的不是获得解决问题的建议,而是希望有个情绪垃圾桶可以供他吐苦水。所以无论大小事,他都会第一时间发信息给小明,也多次希望小明能秒回他的苦水,丝毫不在意小明的感受。小明知道自己不喜欢这样的互动方式,却不好意思拒绝小叶的请求,害怕小叶认为 “他变了” 而失望和远离他。 这正是弗洛伊德的“超我(Superego)”正在发挥作用。 “超我(Superego)”是由西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)提出的心理结构理论中的一个核心部分,它与“本我(Id)”和“自我(Ego)”一起构成了人格的三大结构。 超我就像我们心中的“道德裁判”或“内在的父母”,它负责监督、批判和约束我们的行为,判断什么是“对”与“错”。它不断提醒我们“应该怎样做”,让我们习惯“听话乖巧”。在童年时,我们可能常听到类似的话:你看看邻居家的孩子多听话,你再不听话,我就不养你了。那个时候的我们没有力量与资源去反抗,潜意识觉得如果自己拒绝,就会被抛弃,生活会很糟糕,无法继续下去,甚至连最基本的吃穿用度都可能变成问题。于是在这个阶段,我们自然而然形成讨好型人格,不敢轻易设立界限。 2. 在意别人会如何评价,怕自己成为别人眼中的坏人 自我客体化(self-objectification)是指我们把自己当作一个被外界评价的客体来看待,过度关注别人眼中的自己,在意的是别人会如何评价,而不是自己的感受。 在这个过程中,我们非常容易把别人的言语当作自己的标签。越多的负面标签,我们的负面情感波动越大,越容易觉得自己是个 “坏人”。这样,内心中的负罪感会被放大 我们因此变得更加害怕让人失望,小心翼翼地察言观色,行为不由自己支配。 3. 认为自己不够重要,别人的感受才是最重要的 别人舒服比我舒服更重要,这种信念深植在太多人的心里。 因此,我们心中认为“重要的他人”总是在不停地影响着我们。为了获得他们的认可,我们会习惯性地迎合外界的需求,即便让自己委屈一些也没关系,只要这样能够换来周围的平静就好。 ...