你遇过以下类似的场景吗?

“我就是想要你陪我去看这个电影,你也知道,你是我最好的朋友了,你怎么就不答应呢?” – 闺蜜

“你弟弟这个月辞职,生活费不够了,你打点钱给他” – 父母

“你到哪了,和谁在一起?几点回家?是不是有男生找你所以不回我?” – 伴侣

“什么?你大学竟然没有选读专业科系?你知不知道未来你可能不是找不到工作就是吃不起?“- 亲戚

“你的食物放在冰箱这么久了都没动过,都快过期了,我就吃一点不行吗?“ – 舍友

这些有的看似 ”为你好”, 有的看似 “看重你”,却无一列外地冒犯到我们。即便关系非常亲密,但当我们内心感到不舒服,就明确说明我们抗拒这样的互动。然而,很多时候我们却会不自觉地为对方找借口,比如:“他平时对我挺照顾的,我们认识也有一段时间了,平常相处得挺好的,没关系吧,就忍耐他/她这一下!”, 用这样的理由来掩盖自己的不适,欺骗自己的感受。

而这些行为,其实都与“边界感”有关。

Nina Brown(1998)一位美国心理学家、心理咨询师与学者,认为界限是一个人设定的心理、情感与行为的限制,用来保护自己免于他人侵犯、控制或利用。为此,她提出 4个自我照顾的界限 (Four Boundaries of Self-Care) 的理论

简单来说,边界感区分了:

- 我是谁 & 你是谁

- 我能接受什么 & 不能接受什么

- 什么是我的责任 & 什么是你的责任

心理边界主要构成于四种:情感、物质、身体、时间

i. 情感边界

情感边界决定我们如何分享情绪,以及允许他人如何影响我们的情绪。

一个典型的例子,便是他人随意评价我们的情绪。当我们失落,哭泣,难受的时候,旁人可能会说 “你怎么都不够坚强,这只是一点小事情而已” “为这件事难过根本不值得,人应该要向前看” 来随便否认我们当下感受到的情绪。

然而,我们必须清楚地知道,我们都有权利拥有自己的情绪,而他人并没有权力评判,标签,指责甚至否定我们的想法。

ii. 物质边界

指的是我们是否愿意,以及在什么情况下会愿意与别人共享私人物品、金钱、空间和资源

举例来说,当朋友向你借钱时,你可能内心感到为难,但碍于情面又不好意思拒绝。于是你勉强借了出去,维持了“好朋友”的形象。然而在之后的日子里,每当与你那位朋友相处,你都感到隐隐不快,却又无法表达真实的情绪,只能强颜欢笑、继续维系这段表面上的友谊。

这种物质边界,很多时候我们都会被动地妥协,因为它还涉及了社会的道德规范,即“我们应当如何做才是对的”。而社会规范是因为多数人的共同允许才形成的,那就表示社会中的一些个体如果有其他想法的话,就会被视为不正常、不礼貌,或是被指责成是“小气的人”。因此,我们虽然不满,却也不敢表达,只能将这些怒气压抑在心中。

iii. 身体边界 (觉察练习)

我们每个人对身体被触碰的接受程度都不同。了解并表达自己的身体界限,是自我保护和人际互动中非常重要的一环。

伴侣:

在一段健康的关系中,我们与伴侣之间通常拥有较高的亲密度,彼此深厚的信任感也带来了安全感,因此更能接受频繁或深入的肢体接触。然而,这一切仍取决于每个人的意愿与界限。

如果其中一方本能地抗拒亲密接触,例如亲吻、依偎、拥抱,甚至性生活,那么即便是亲密伴侣,也应给予尊重与包容。

而那位感到不适的一方,也应学会勇敢表达自己的感受和界限,而不是委屈地想着:“我要忍耐,让他开心,他才不会离开我。” 这么做看似换来当下的甜蜜画面,

陌生人/亲戚

不只是成年人需要建立健康的边界感,在孩童时期同样重要也同样需要。从小,如果因为长得可爱而受到很多人的喜爱,逢年过节亲戚聚会时,可能就会被摸头、拉手,甚至被突然抱一下。这时候,我们可能会感到不太自在,但大人常常会说:“没什么啦,人家只是喜欢你而已嘛,干嘛这么大惊小怪,真是事儿多。”

但其实,这种不自在的感觉正是孩子在表达自己的界限。若这些界限长期被忽略,孩子可能会渐渐怀疑自己的感觉是否合理,甚至学会压抑自己的不适,只为了“配合大人”“当个乖小孩”。

久而久之,我们可能不懂得如何说“不”,也更难在成长过程中辨别什么是安全的、值得信任的人际互动。于是成年后,我们可能会习惯性地压抑自己的不舒服、不敢拒绝别人。面对陌生人越界的行为时,不知道如何表达,认为自己有责任让别人感到满足。

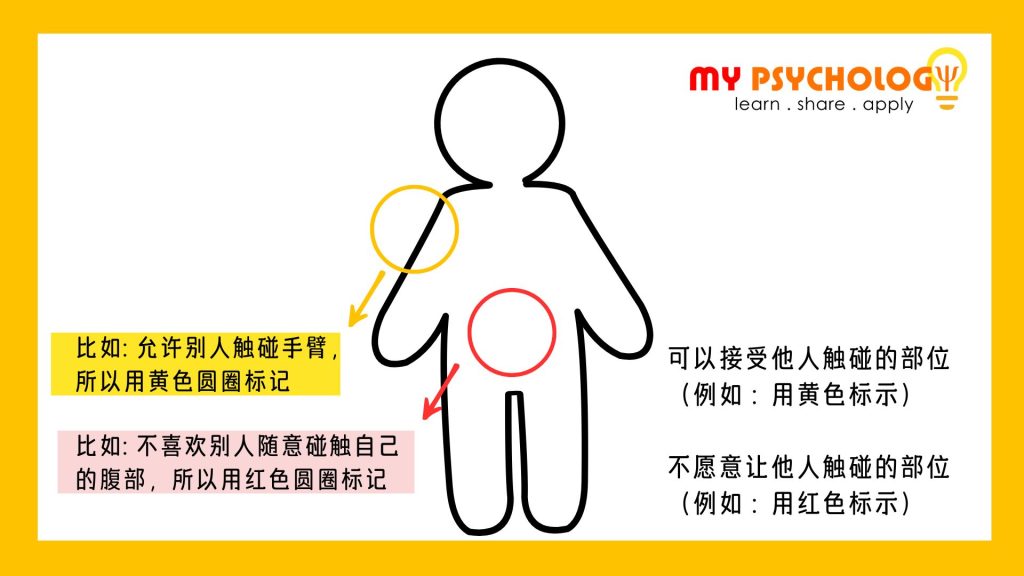

你可以在一张白纸上画出一个简化的人形轮廓,并用颜色标记以下内容:

- 可以接受他人触碰的部位(例如:用黄色标示)

- 不愿意让他人触碰的部位(例如:用红色标示)

这个练习能够帮助你更清晰地觉察自己的身体界限,也可以作为与伴侣、家人、或孩子沟通的起点,促进彼此的尊重与理解。

以下为示例图:

iv. 时间边界

你有没有遇过这种情况?每次聚会总有朋友迟到,给出的理由 (借口)也非常老掉牙: 塞车、迷路、打扮太久、家里临时有事……

但其实,这背后也反映出我们对时间边界的模糊。当有人不尊重约定的时间,也可能是在不知不觉中侵占了我们的时间和感受。

再比如,好朋友总是习惯单方面地向我们宣泄负面情绪,期望从我们这里获得立刻的安慰与温暖,却忽略了我们是否有时间和精力去倾听,只是一味地把我们当作情绪的出口。

在这种时候,你是否也会为了维系多年友情,而放下手边的多重任务,或是牺牲自己正常的休息时间,勉强自己成为那个“随时待命的聆听者”?

你设置了哪种界限?

Nina Brown (Doctor of Pedagogical Sciences) 提出了个人边界的四种类型:即弹性的界限(Flexible Boundaries),松散的界限(Soft Boundaries), 刚性的界限(Rigid Boundaries), 和模糊的界限(Spongy Boundaries)

其中,有松散界限的人像一只小羊 他们温和、没有防备,容易相信别人,也很容易被影响或伤害。就像小羊一样,缺乏保护自己的能力,很少设立清晰的界限。他们经常会把自己的界限融合与对方的界限,认为自己有责任照顾他人的情绪,为他人无限付出,经常成为被人操控的受害者。因此他们很容易变得情绪敏感,对利用或操控过他们的人充满怨恨,却又不敢把自己的脾气和态度表现出来,无限隐忍对方一步步地越界。

刚性界限的人就像一只刺猬。看起来坚硬、带刺,时刻准备保护自己。他们用“刺”来隔开他人,以避免再次受到伤害,但其实内心也渴望安全和被理解。因此,他们往往会严格捍卫自己的个人空间,并设立清晰的界限。他们通常不愿意与他人分享自己的感受、想法或情绪,可能倾向于孤立自己。这种类型的界限往往源自过去曾经历过的身体、心理或性方面的伤害。值得注意的是,刚性界限有时具有选择性,可能会因不同的情境、时间或地点而有所不同,通常是出于以往负面经验的自我保护反应。

有模糊界限的人就像一只变色龙,会根据不同情境,展现出软性界限或刚性界限的特点。他们可能乐于与他人互动,也愿意分享自己的感受和想法,但同时也可能会表现出一定的防备心或保护机制,以维护自己的隐私或个人界限。他们往往不太确定自己能接受什么、不能接受什么。有时会坚持自己的底线,但有时又会为了迎合他人或避免冲突而放弃自己的底线。

弹性界限的人像一只猫头鹰。他们能根据不同情境理性地设立或调整界限。既能保护自己,也能与他人保持良好关系。这种界限是被研究者认为最健康和最理想的。当事人有更多的力量决定想要让什么进来自己的范围,和需要过滤掉哪些人事物。因此他们能做到为自己的需求捍卫的同事,也对于互动和交流保持开放态度。他们也能很好地平衡自己的需求和他人的需求,避免自己被情绪感染和心理操控。

然而,在现实生活中……

我们经常拥有模糊的边界感。人总是复杂的。即便我们已经能确定自己想要和不想要被对待的方式,还是无可避免地在他人的一再要求下临阵脱逃,说不出口,于是勉强自己答应。

我们常在社交媒体上看到类似吐槽:

“他怎么忍心说出这句话” “他怎么唯独对我这样” 当底下评论区有网民建议勇敢离开这位朋友/家人,但是更多人倾向于 ”再看看吧“ ”我再和他相处相处吧” 结果当然是越相处越多不顺心的事情,越来越气,又不敢和对方坦白,只能边忍受别人的得寸进尺,压抑心中的情绪,还要挂着笑脸迎和,事实上内心可能翻过无数次白眼。

时间久了,难免会把身边最亲密的人当作出气筒。当他们靠近时,我们开始变得敏感多疑,内心积压的情绪忍不住发泄到他们身上。

那究竟是是什么使得很多人都没有摆清自己的界限,常常不自觉迎合他人?

是什么导致我们会如此畏首畏尾,明知道自己讨厌,却一再让步?

希望这篇文章帮助到你,也让你开始留意自己日常中的界限感。学会保护身体、时间、情感与物质,不是自私,而是善待自己的一种方式。若你愿意深入探索背后的原因,欢迎继续关注第二部作品 《你允许了别人的过分,且配合了别人的过分吗?》 。

我是 Pei Shan,MY心理学的实习生。

恭喜你又读完了一篇MY心理学的文章!

心理咨询预约

若需要预约咨询或了解详情,可以通过以下几种方式与我们联系:

拨打我们的手机号码: +6011-3344 5270

WhatsApp 联系我们:https://wasap.my/+601133445270

填写登记表格:https://bit.ly/mypsychregisterform

点击以下了解更多:

自我心理测验评估 (不等同于临床诊断):https://www.mypsychology.my/mental-health-screening-cn/

MY心理学的脸书有心理学文章: facebook.com/mypsychology.my

MY心理学的IG好好看: instagram.com/mypsychology.my