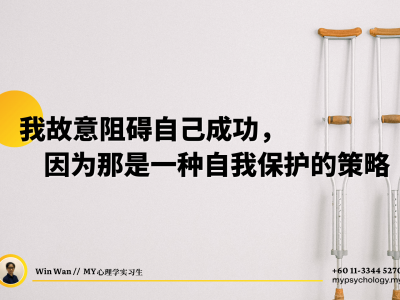

当兼职补习老师的时候,我发现了一个令我感到非常疑惑的现象。 在考试将近时,大多数学生都会格外努力,但有某些学生在考试越逼近的时候反而越放飞自我,刻意拖延不努力学习。到成绩放榜时,无法考得理想成绩的他们还竟然引以为傲,到处宣扬说无法考得好成绩都是因为自己不够努力。 对于这种情况,我感到非常懊恼,甚至有点愤怒, 因为我知道他们内心深处其实是渴望考到好成绩的。但我实在很不明白为什么他们就是不肯好好努力学习,还为自己的不努力感到自豪。 直到后来,我才终于发现原来这些学生不肯努力学习并不是因为他们懒惰。他们渴望成功,却故意阻碍自己成功,是因为一种心理效应在作祟。 ————————————————– 这种心理效应源于一项有趣的心理实验。在这项实验中,受试者需要回答难度极高的问题。完成了第一次的测试后,受试者被告知他们将会进行第二次的测试。但是在第二次的测试开始前,他们可以从两种药物中选择一种服用。其中第一种药物是可以暂时提高自己智力的“聪明药”,而第二种药物则是会暂时降低自己智力的“笨蛋药”。 按理来说,为了提高自己测试的表现,受试者们应该选择吃下“聪明药”。但是,竟然有高达70%的受试者选择服用会降低测试表现的“笨蛋药”。 这到底是怎么一回事呢? 试想一想,如果服用了可以提高智力的“聪明药”后在第二次的测试中失败了,那岂不是显得自己本来就很笨? 但是如果服用的是会暂时降低智力的“笨蛋药”, 那么失败的测试结果就将会是情理之内的事了。当他们真的在第二次的测试中失败时,就可以理所当然地将造成他们失败的这个“黑锅”甩给那个“笨蛋药”来避免失败的结果会被归咎于自己智商或能力上的不足。 而如果吃了“笨蛋药“后的受试者能偶然地在第二次的测试中成功取得好成绩呢?那就不得了了!受试者就可以把自己塑造成一个本来智力就很高的天才,就算”笨蛋药“暂时降低了他们的智力,也不妨碍他们轻而易举地完成高难度的测试题目。 原来,主动地选择会阻碍自己成功的“笨蛋药“,正是这些受试者自我防卫的一种策略。心理学家把这种通过给自己设置阻碍来为预想的失败提前寻找借口的行为命名为 【自我阻碍】(Self-handicapping)。 #自我阻碍 自我阻碍是一个很常见的心理学现象,因为它能够为我们带来暂时性的一些好处。 对内,把失败的原因归咎于阻挡自己成功的“障碍物”可以防止自己的自尊因为失败的经历而受损。 对外,这种策略还能够起到维护自我形象的作用,避免在失败时被别人否定自己的能力。 认识了自我阻碍这个心理学现象后,我开始对我那些不努力的学生多了一份谅解和同理心。 不肯好好努力学习的他们其实就像在心理实验中选择服用“笨蛋药“的受试者一样,看似潇洒,但其实内心充满着无法掌握成功的无力感和对失败的恐惧。 原来他们之所以会大肆宣扬说自己备考时根本没有努力学习,是因为他们害怕师长和同学们会因为他们考得不好而认为他们是学习能力不好的人。 ————————————————— ...