中文文章

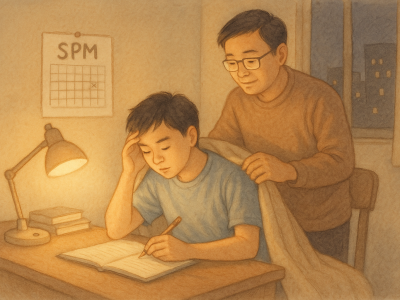

分心、冲动、人际“笨拙”:叛逆还是 ADHD/ASD?——马来西亚家长的识别与支持指南

当孩子总是坐不住、作业拖到半夜、说话常“插队”、同学觉得“很怪”,家里常听到两种解释:“就是不专心”“叛逆”。但对许多家庭来说,背后可能是注意力不足过动症(ADHD)或自闭症谱系障碍(ASD)的特征。这篇文章从家长角度,把识别—差异—支持—学校协作—心理治疗一次讲清楚,让你不再用“个性标签”误解孩子,也知道学校可否、以及如何提出评估与课堂调适的需求。 一、先厘清:ADHD 与 ASD 的“核心特征”是什么? ADHD:注意力—冲动—活动水平的调节困难 注意力:易分心、丢三落四、完成任务靠“最后一刻爆冲”;在“有趣/高刺激”任务上能超专注。 冲动性:不等轮、打断别人、想到就说/就做、情绪易爆。 活动量:坐立不安、小动作多;青少年可能呈现内在焦躁而非明显跑跳。 功能受损:作业、时间管理、规划组织、长期目标执行困难。 ASD:社交沟通与感官/兴趣的独特模式 社交沟通:难读懂暗示与表情;话题黏着自己兴趣;对人际“距离与轮替”较不敏感。 行为与兴趣:高度专注(special interests)、规律/重复行为;对改变抗拒或焦虑。 感官处理:对声音、灯光、触觉、味道过敏/迟钝;拥挤环境容易“过载”。 优势:细节观察强、规律性好、在兴趣领域深入钻研。 小提醒:ADHD 与 ASD 可以并存,并常合并焦虑/情绪低落/学习困难。判断不靠“单一行为”,而看模式 + 程度 + ...